現在は状況が異なる可能性がありますのでご注意ください。

自由学園・幼児生活団は私が在籍した当時から3年保育でした。

今の幼稚園とちょっと学齢の呼び方が異なるのでご紹介します。

| 一般幼稚園 | 幼児生活団のクラスの呼称 | |

| 年少 | 3歳児 | 4歳~組 |

| 年中 | 4歳児 | 5歳~組 |

| 年長 | 5歳児 | 6歳~組 |

違いが分かって頂けるでしょうか?

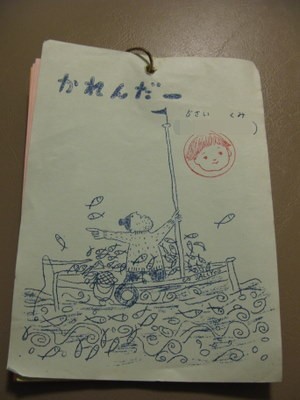

今日ご紹介するのは、私が5さい○くみに在籍した時に頂いたカレンダーです。つまり年中さんの頃に。長期のお休み前に貰ったような気がしますが不確かです。

幼児生活団では子ども向けのたくさんのプリントのような教材を渡されますが、そのひとつと思って頂いていいかと思います。これは画像を見ていただきながら説明していきたいと思います。

↓は幼児生活団でいう「はげみひょう」になったカレンダーです。1~31日までがあり、毎月繰り返して使います。というか、使っていました。

うずらのうたをつくろう

自由学園幼児生活団では子どもの創造性を大切にします。

子どもの言葉を大切にします。このような宿題らしきものがでる時も、親はあくまでサポート。子どもが主体で考えます。

うずらは年中の5才組でお世話をすることになっています。

生活団にはうずら小屋があって、生活団のない日にでもお当番に当たった子供たちはうずらの世話をするために集まります。

うずらにはカラフルな足羽がついています。そこでうずらたちの点呼をします。

それから家から各々が持参した葉野菜を刻みます。

うずらが食べやすいようにみじん切り。

てこの原理でみじん切りの包丁の扱い方はここで教わりました。

今でもこちらで覚えたみじん切りの方法が馴染んでいます。

ドライフードと刻んだ野菜を容器に移している間に、他の子どもたちは小屋内のお掃除。箒の扱い方もこちらで覚えました。卵があったら摂り数を数えます。その卵はどうしたのか記憶にありません~。確か順番に頂いて家で食べたような~。

生き物の関わり方と命。

それ以外にもこのお世話を通して一般的な生活習慣の数々も身に付けていきます。

実は孵化器を使ってうずらが孵るところ観ることもするんです。

孵化器に並んだ卵からくちばしをだし、ちいさなひよこが次々出てくる様は忘れられません。命の始まりってこんな感じなのか、と子ども心に思ったものです。必死な様子が伝わってきました。実際は卵の中でも命があるのですが・・・。

年少さんでは十姉妹を扱っていますから、有精卵や無精卵についても学習しています。そのチェックの方法を習って観察することも教えてもらっていますから、生き物との関わりはとても身近な物でした。(ちなみに年長では鳩を世話します。)

そんなうずらたちの存在は5才組が一同になって世話をし、守って行く存在でした。心を込めて世話をしていますから、うずらに対しての思いが言葉になるのです。

歌作りなんて通っている子どもには自然に出来てしまうことでした。

私はこういうことは得意な子どもでしたので、作詞作曲は無事できたと思います。作品は今のところ確認していませんが、何処かにあったらいいなぁ。

これ1~31日まで到底記事にするつもりもなかったし、今回一遍に数日分をご紹介するつもりが長くなってしまったので、1日分で。

ところでカレンダーの絵がステキでしょう?

こんな感じの絵をみるにつけ、生活団を思い出します。

子どもの頭の上に「うずら」の絵がありますが、子どもたちがうずらの絵を描くと、本当にこういう絵を描いていましたね。よく再現されています。

絵の中に音符がでてきますが5才組では音符の勉強もしているので、音符にもなじみがあります。

うたができたら送ってください、とあるのでたぶん、夏休み用に渡されたのではないかと思います。子どもたちも半そでの絵ですし、カレンダーの表紙も海のようですから。

私の受けてきた教育と今の生活団は殆ど変わりないそうです。今年から週5日制になったので、変わったとは思いますが・・・。

本当はアンもレオも生活団に入れたかったです。ちょっと通うには難しい距離です。