現在は状況が異なる可能性がありますのでご注意ください。

私はダリでしょう?

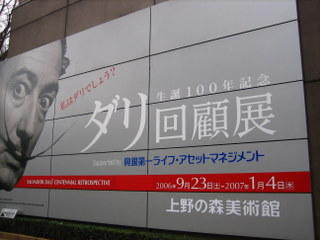

冬休み行きたかった美術展その1のスーパーエッシャー展(→過去の記事)に引き続き、その2は上野の森美術館のダリの生誕100年記念ダリ回顧展です。

サルバトール・ダリはスペインの画家。

シュールな絵を描くことで有名な方です。有名な画家でも顔がピンと来ない人もいますが、最近の画家(1904~1989)だし 、ビョ~ンと伸びたお髭が印象的なので、顔は見覚えのある方も多いのでは?私は最近、テレビをみる事が殆どないのですが、爆笑問題がCMで冒頭の「私はダリでしょう?」と宣伝していたとかで、この美術展のCMはかなりのものだったことがわかります。

顔を見ただけで、彼の特異な雰囲気を感じることができますが、ダリとはどんな絵を描くのか。

ダリ回顧展の案内によれば

1904年にスペイン・カルターニャ地方に生まれたダリは、1929年にパリのシュールレアリスム運動に参加します。一つの物体が二つの違った図像に見える二重のイメージなど、新たな表現を生み出したダリは、高い評価を得ました。また、溶け出すような柔らかな物質を書いた作品や、アインシュタインの物理学などに影響されたダリ特有の表現の作品も展示されます。

一枚の絵の中に幾重にも違った意味を重ねるダリの表現は、さまざまに違う複数の読み方を同時に可能にします。是非あなただけのダリの見方を発見してみてください。

(監修 岡村多佳夫)

多分、中高の美術の教科書でも、彼の絵を観る事が出来ると思います。私の中高のどちらの教科書かはわすれましたが、確か中学の頃の教科書に「記憶の固執」(1931年)が載っていたと記憶しています。絵の意味は分からないけれど、とにかく不思議で惹きつけられる絵でした。その後、度々ダリの絵を目にすることはあっても、それは本の中などで私が実物でみるのは初めてです。

エッシャーの時と同様に、ベビーカーは入り口のクロークで預けなければなりません。それにカメラ・ビデオ・筆記用具等も預けなければならない物に該当します。

エッシャーの時にはいい子にしていてくれた息子も、今回はタイミング悪く眠くなってしまいひどく愚図り、建物の入り口で抱っこしながら、

代わりばんこに観に行く羽目になりました。小さな子連れの人たちは結構いたのですが、やはり愚図ってここで待機・・という様子が結構多くみられました椅子

もなく、会場内の外、内側どちらにも椅子、ソファの類が一切なくて、その辺りは不親切な感じ。子連れは仕方ないにしても、お年寄りや足の不自由な方もいるのにね。

子連れでも美術展を鑑賞したい、というのは贅沢なお話でしょうか。短時間なので有料でも預かり保育やプレイルームのような施設があったらいいのになぁ。

入り口では解説を聞くためのヘッドセッドを借りました。エッシャーでは任天堂のDSによる解説に(しかも貸出し無料)驚かされましたが、 こちらは有料。私たちはペア用のを借りましたので、¥800。確かひとり用は¥500。なんだか比べるとすごく高い気がします。

朝早い時間は並んでいれば、順番に絵の前に立ち解説を聞きながら眺めることもできましたが、ふとレオ(息子のハンドルネーム) を抱っこしながら、入り口を見ると入場規制が!!もう4列ぐらいでチケット購入済みの人たちが並んでいました。

会

場内をみると、絵に近づくにはそれなりの時間を要し、絵の前には層が!ダリの絵の前ではいつまでもうんちくを語っていつまでも動かない人たちが結構いたり

して(邪魔邪魔!!もう少し周りの雰囲気を読んでよ)、かなり苦しい状態。午前中でこんななので、午後や最終日はどうなっていたやら。ちなみに私たちは元

旦(会期2006.9.23~2007.1.4)に行ったのにこんな感じ。この人気なら会期を延ばしても良いのではないかという感じ。

今回はスペインとアメリカの2大ダリコレクションの中から、日本初公開のものを含む油彩画約60点、初期のドローイングや写真、ダリの関わったシュールな映画の映像(約15分)などの展示もあり、見ごたえのある展示でした。

少年時代の作品に始まり、シュールレアリスムの影響を受けだしてからの作品、妻ガラの影響の多い作品、様々な作品がありました。

ダリの絵の中に出てくる物は象徴的な物があり、これが絵の意味を解くキーになります。いくつかご紹介します。

蟻・・子どもの頃、コウモリの死骸に蟻が集っているのを見たダリは、絵の中で蟻を度々描いています。ダリにとっては死をイメージさせます。

生卵・・目を瞑りまぶたを強く押さえることによりダリは、生まれる前に母の胎内にいた頃の記憶をいつでも見ることができたと言っています。

胎内はオレンジや青の色で表現されており、胎児は生卵で表現されています。

皮膚・・彼は生を肉などでなく、皮膚で感じたと言っています。生のイメージ。生きていると感じることができるのは皮膚で、その皮膚を焼いたイメージをベーコンで表現しています。

杖・・かろうじて支えにより保っている生、のイメージ。老化の象徴。

など。夢判断のキーワードに近い感じですね。フロイトとかユング・・という名前が頭に浮かびます 。

「記憶の固執」(1931年)の展示はないものの、「記憶の固執の崩壊」(1952~54年)という、記憶の固執を描いてからの20年後に焼き直しした作品がありました。作品と作品の間には第2次世界大戦(1939~45年)があり、彼の中でも何かがバラバラになったのでしょうか。物体はあれこれブロックのように寸断されています。

二つの作品のキーになる物体?をご紹介します。

奇妙なまつげのある生物・・くらげのような生物?これはダリ自身であると解釈されています。

時計・・夕食のカマンベールチーズをみてヒントを得たという時計は、オリーブのの枝にかかり、グニャリと溶けています。一度みたら忘れられない溶けた時計はダリの作品の代表的なモチーフです。

オレンジ色の時計には 死の象徴である蟻が群がっていましたが、20年後の作品には蟻は登場しません。

背景・・彼の生まれ故郷であるスペインのフィゲラス。

「記憶の固執」という作品で彼本人による解釈では「柔らかい時計は生物学的に言えば、ダリ的なDNAの巨大な分子である。それらは永続性ゆえにマゾ的であり、舌平目の肉のように機械的な時間という鮫に飲み込まれる運命である。」と語っている。

その他今回の展示の代表作。

「夜のメクラグモ・・・・・・希望!」(1940年)

「ラファエロ風の首をした自画像」(1921年)

「器官と手」(1927年)

「奇妙な廃墟の中で自ら影の上を心配でふさぎがちに歩き回る、妊婦に形を変えるナポレオンの鼻」(1945年)

「焼いたベーコンの上にある自画像」(1941年)

なぜ、ダリの絵に惹きつけられるのか。素人の私なりの解釈をすれば。

彼の絵にはたくさんのモチーフがあり、絵を前にすると謎解するような気持ちにさせられてしまいます。それが全く理解できないのではなくて、よく見て

いると幾重にもイメージを重ねた表現が分かってくるので、絵の意味を解釈できるような気持ちにさせられます。見ていればどんどん分かってくるような気がす

るし、 生や死、老いなど誰にでもかかわりのあるテーマもあり、じっと見ずにはいられないのだと思います。

残念ながら激込みだったし、時間の都合もあって走るように見ることしか出来なかったのですが、面白い充実した展示でした。しかし、やっぱり椅子が全くないのはどうかと思いますね。

ダリ回顧展の画集は¥2500。買おうかと思ったのですが、我が家の惨状を思い出し止めておきました。今は本類は買ってもみな倉庫部屋に押し込んでいるような状態。レオが荒らすのでなかなか絵本の読み聞かせも出来ません。

子育て中、自分を顧みることも、日常から離れることも滅多と出来ません。

そんな私にとっては絵を眺めることは大きな癒しです。行くことが出来たのは嬉しかった。でももっとじっくり見たかった。解説でさえ30分の音声なのに、お子ちゃまのせいで40分くらいしか回る時間が取れませんでした。

ダリ回顧展

http://www.dali2006.jp/